簡介

血管性骨囊腫(Aneurysmal bone cyst/ABC) 是一種少見的非腫瘤性骨骼病變,其特徵是骨骼內空間膨脹且充滿血液,通常影響兒童和年輕人,導致疼痛、腫脹和病理性骨折。血管性骨囊腫可以發生在任何骨骼中,但常見於長骨、脊椎和骨盆骨。此外,約有30%的病患導因於其他的原發性骨骼腫瘤/病變,如骨母細胞瘤(Osteoblastoma)、軟骨母細胞瘤(Chondroblastoma)、巨細胞瘤(Giant cell tumor)、纖維發育不全(Fibrous dysplasia)等,而發展為繼發型血管性骨囊腫(Secondary aneurysmal bone cyst)。

病因

血管性骨囊腫的確切成因並不清楚,以往被認為是一種反應性病變,有可能因為像是血管畸形、創傷、遺傳或局部血流變化造成,不過確切風險因子仍然未知。目前最新研究指出USP6(又稱TRE17)的基因轉位,被認為是造成血管性骨囊腫的病理機轉。

流行病學

血管性骨囊腫是一種少見的骨性病變,約佔所有原發性骨腫瘤的1%到6%,主要影響 30 歲以下的人,好發在10到20歲間,女性稍比男性多一些,可能發生於任何部位,但更常見於長骨,特別是肱骨近端、股骨遠端和脛骨近端的幹骺端,不過也有15%到20%生長在脊椎(特別是後部)、骨盆和扁平骨。

病理特徵

血管性骨囊腫與骨骼吸收和形成之間的平衡破壞有關,在由纖維組織和骨小梁所包圍的囊性空間中充滿血液,纖維組織則有多核巨細胞和富含血鐵素的巨噬細胞,使血管性骨囊腫具特有的“動脈瘤”外觀。

評估診斷

血管性骨囊腫症狀通常為局部疼痛、腫脹,嚴重則會出現病理性骨折,疼痛通常被描述為鈍痛或有搏動感,可能在夜間或活動時加劇,理學檢查則常見受影響的骨骼有腫脹和壓痛,如果影響到脊椎,則可能有脊柱運動角度限制,甚至可能會出現神經功能缺損。

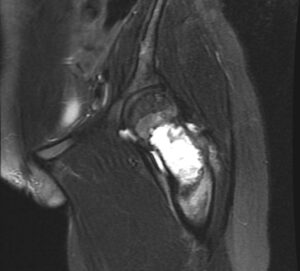

評估會結合包括影像學、組織病理學和臨床症狀。影像學會使用到有X光、電腦斷層 (CT) 和核磁共振 (MRI),用於評估病變範圍、骨質破壞程度及是否有病理性骨折。X光會看到一個透明的骨骼病變,周圍的骨皮質邊緣會變薄,囊腫往往會擴張到比骨骺還寬大,此特點可以跟單純性骨囊腫(Unicameral bone cyst)做區分。電腦斷層及核磁共振則會看到相當多的腔室,內部充滿液體或血液,也可見特殊的fluid-fluid levels表現。

X光可見在左側股骨頸有一透明病變合併變薄的骨皮質

MRI顯示內部充滿血液

血管性骨囊腫在診斷需特別注意,要小心與血管性骨肉瘤(Telangiectatic osteosarcoma)做區分,確定診斷則需要組織病理的活體切片,典型的組織學特徵包括充滿血液的囊性空間,纖維組織、多核巨大細胞和發炎浸潤反應。

治療

血管性骨囊腫的治療目的在緩解症狀、預防病理性骨折、以及病變的控制,治療方法的選擇取決於病變位置、是否有病理性骨折、患者的年齡和整體健康狀況等因素。

無症狀或症狀輕微可以觀察即可,需要定期影像學追蹤,以監測病變的進展以及可能的併發症。手術通常適用於有症狀或較為侵襲性的病變、有病理性骨折風險的可能或有導致神經損傷的囊腫,以腫瘤刮除手術為主,苯酚及液態氮等局部治療為輔,並可加上自體/液體/人工骨補充或骨水泥填充等方式來增強骨骼穩定性並促進癒合。在某些情況下,可以考慮輔助治療來幫助控制血管性骨囊腫,包括硬化治療和動脈栓塞,硬化治療使用硬化劑(常用為乙醇或polidocanol)注射到囊腫空間中來刺激病變纖維化和收縮,動脈栓塞則是阻塞病變部位的血流供應,進而使囊腫消退。

預後

血管性骨囊腫的預後一般相當良好,但局部復發率相當高(31%),取決於多種因素,包括病變範圍、手術切除的完整性以及是否存在病理性骨折,較大的病灶、較多軟組織增生的病灶以及手術切除不完整與較高的複發風險有關,遠處轉移的風險較低,但仍有肺部轉移的文獻。