你的手指或腳趾常常有腫大及脹痛感嗎?如果一直沒有改善而且還逐漸膨大,小心 ! 可能就是內生性軟骨瘤

內生性軟骨瘤(Echondroma)是第二常見的軟骨良性腫瘤,約占骨腫瘤的3%和良性骨腫瘤的13%,內生性軟骨瘤被認為是骨髓腔中軟骨骨化的一部分,是透明軟骨的良性增生,因此大部分在骨髓腔中發現。主要好發在四肢,通常是影像學檢查(X光或電腦斷層)偶然發現的。雖然內生性軟骨瘤大多無症狀,但在某些情況下會引起疼痛、腫脹或其他併發症,因此仍有治療的需要。特別注意的是,內生性軟骨瘤病裡表現常常與低度惡性的軟骨肉瘤相似,由於治療和癒後的差異,在評估和診斷上一定要小心的區分清楚!

病因

內生性軟骨瘤的確切原因仍不確定,然而,遺傳因素以及與軟骨發育和生長調節相關的基因突變被認為發揮了作用。大多數內生性軟骨瘤是散發性的,目前研究指出與體細胞的異檸檬酸脫氫酶基因IDH1 /IDH2突變有關,進而使成骨分化失調,由於試體細胞的基因變異,因此不具遺傳性,但也有罕見的遺傳性疾病,例如奧利埃氏病(Ollier disease)和馬富奇症候群(Maffucci syndrome),可能會出現多發性內生性軟骨瘤。

流行病學

內生性軟骨瘤相當常見,約佔所有良性骨腫瘤的13%。好發在30至50歲之間的患者中,男女比例大致相同。在部位上,內生性軟骨瘤好發在手和腳的骨骼,尤其是指骨、掌骨與蹠骨上,約佔將近一半的病例,其次是近端肱骨及股骨的幹骺處。

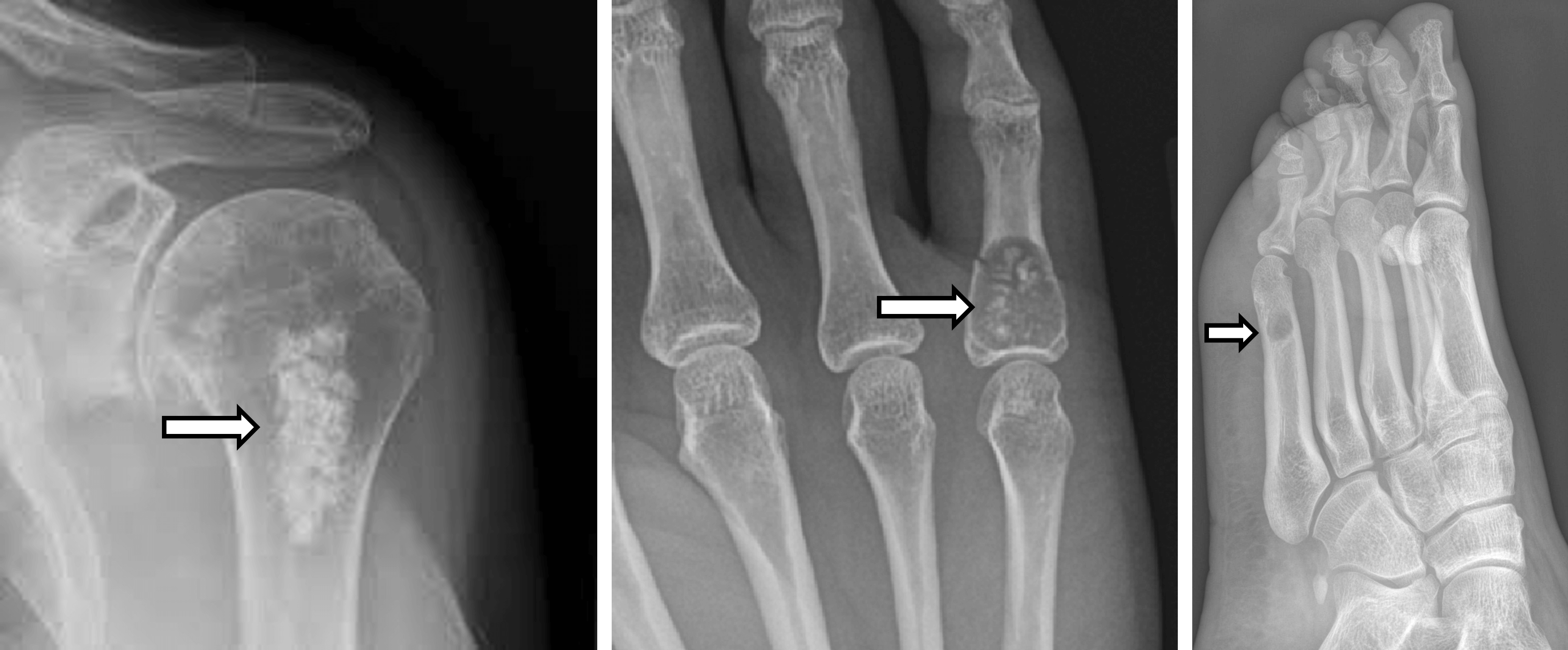

上圖為內生性軟骨留在近端肱骨(左)手指骨(中)及腳趾蹠骨(右)的病灶

病理

內生性軟骨瘤大多小於5公分,起源於骨骼內的軟骨組織,由透明軟骨細胞的異常生長組成,通常位於骨髓腔中,進而影響骨骼的結構,使骨骼皮質變薄或強度弱化。有時內生性軟骨瘤周圍的骨頭可能會膨脹擴張,進而引起疼痛,當骨皮質被破壞加上外力影響,甚至會導致病理性骨折。此外,在病理切片中,區分良性內生性軟骨瘤和低度惡性的軟骨肉瘤是相當有挑戰性的,目前雖有許多的病理指標可以用來區分,但仍有其侷限性。

症狀與診斷

內生性軟骨瘤通常無症狀,大多是X光或核磁共振(MRI)、電腦斷層(CT)等影像學檢查中偶然發現的。當引起症狀時,最常見的表現是疼痛,可能是間歇性或持續性的,當對受影響的骨骼施加壓力性活動(如抓握物體或負重)會使疼痛加劇,腫瘤處也可能會腫脹或畸形,特別是內生性軟骨瘤使骨骼膨脹擴張嚴重時。

評估上X光及核磁共振可以去認腫瘤位置、大小和對周圍骨骼的影響,其特徵是腫瘤邊界清楚,腫瘤區域則充滿不同數量的礦物化基質。如果腫瘤位在骨幹中心、有良好的礦物化及沒有扇貝狀的骨內膜反應(Endosteal scalloping)或骨皮質破壞,就比較屬於單純病變,則並不一定需要切片來做診斷,反之如果較為侵襲性或懷疑有惡性的可能,仍需要切片做手術事前的評估。正子攝影(PET)目前有研究指出可以用來區分良性的內生性軟骨瘤和低度惡性之軟骨肉瘤,且即使與病理切片比較,也有相當高的診斷價值,但目前仍需更多的研究才能列為常規的檢查。

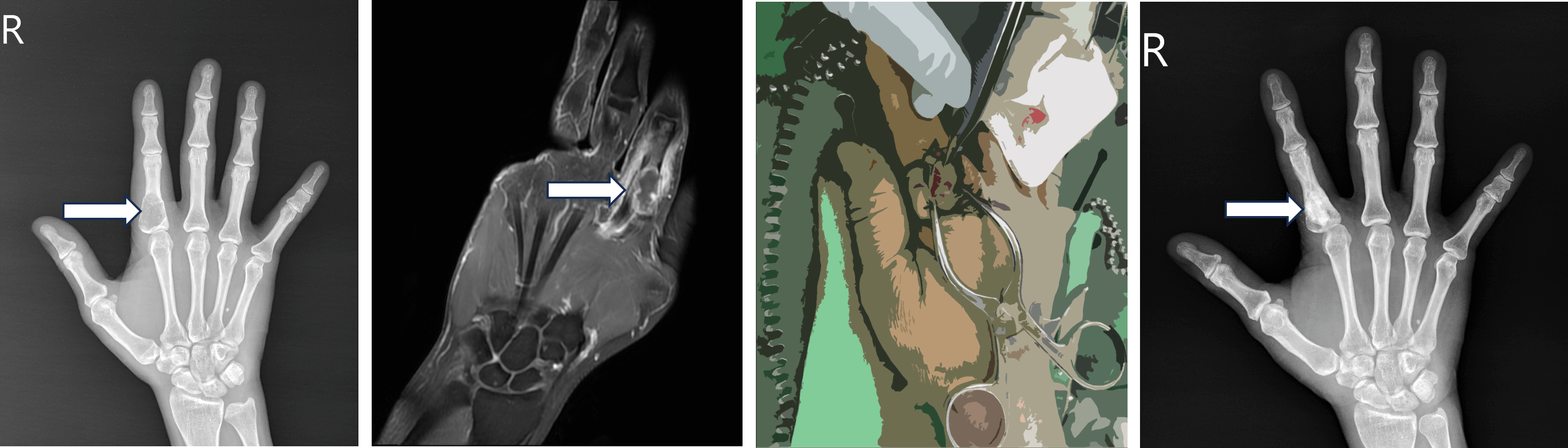

上圖左一為內生性軟骨瘤於食指近端指節病灶併發病理性骨折,左二為經核磁共振檢查後之顯影情況,右二經手術刮除腫瘤並補充植骨及鋼釘固定,右一為移除鋼釘及骨折癒合後情況

治療

如果腫瘤較小或沒有症狀的內生性軟骨瘤,可以定期追蹤即可。在年輕且生長板尚未癒合的病患,有時會考慮延後治療,等到不影響到生長板後再進行處理,當內生性軟骨瘤引起明顯疼痛、骨皮質擴張或可能病理性骨折時,就應該考慮手術治療。在未造成病理性骨折的病患,可以考慮腫瘤病灶刮除、植骨及固定,這種處理方式復發率普遍低於5%,甚至低度惡性的軟骨肉瘤也能以此方式治療,可以適當保留肢體功能。另一方面,造成病理性骨折時,骨膜完整的病患骨折有可能會自行癒合,但如評估難以癒合,就建議以腫瘤完整刮除及鋼板固定的處理方式,並視骨缺損情況來進行植骨。手術時併用冷凍治療在治療內生性軟骨瘤上可以有效的降低復發機率,但有著傷害周圍正常組織的風險,因此併用與否仍須就個別病患情況做評估。

預後

內生性軟骨瘤的預後通常相當好,特別是當腫瘤為良性且早期發現時。完整手術切除腫瘤可以改善症狀和降低復發機會,大多數內生性軟骨瘤不會轉變為惡性腫瘤。後續的定期追蹤對於避免復發和併發症也相當重要。